随着全球老龄化加速,传统养老模式面临人力短缺、效率不足等挑战。AI养老应运而生,通过物联网、大数据、人工智能等技术,为老年人提供健康监测、安全照护、情感陪伴等智能化服务。据工信部等权威机构定义,AI养老涵盖可穿戴设备、护理机器人、远程医疗等应用场景,正逐步成为破解老龄化难题的关键力量。

一、AI+养老的核心定义与技术支撑

AI养老到底是什么意思呢?AI养老并非简单的“机器照顾人”,而是通过机器学习、物联网、大数据、智能硬件等技术手段,优化养老服务流程、提升养老服务效率、拓展养老服务场景,为老年人提供更智能、更精准、更具温度的养老解决方案。

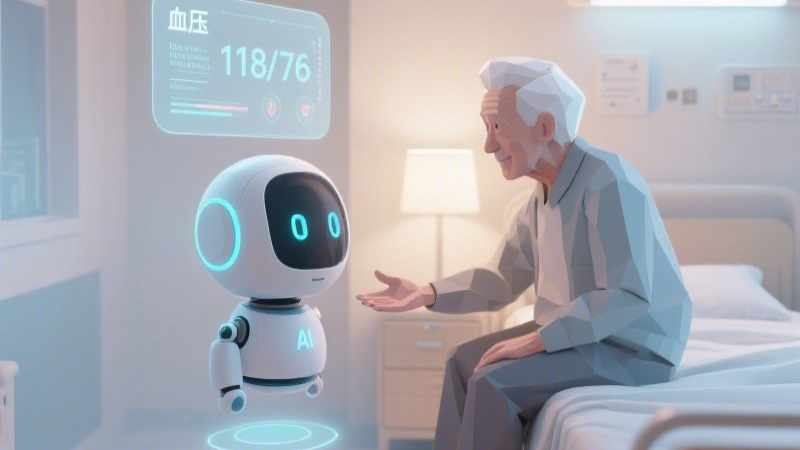

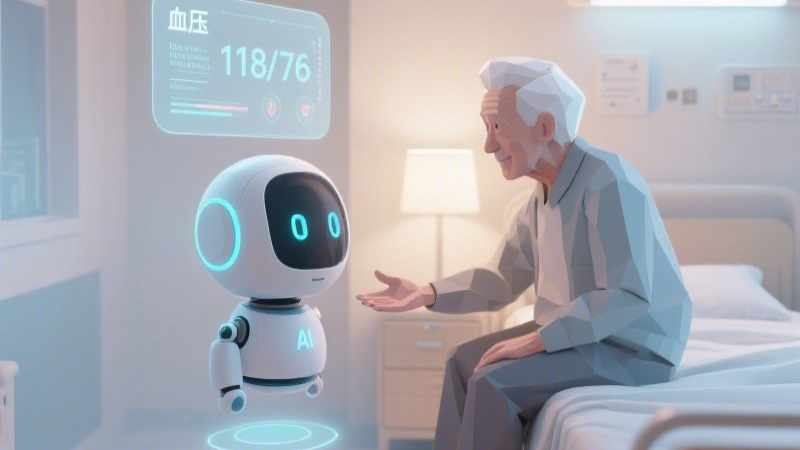

1、健康监测与预警

AI健康监测设备是AI养老的基础应用场景,使用智能手环、血压监测仪等可穿戴设备,再通过实时采集心率、血氧、运动轨迹等数据,便可构建老年人的动态健康档案,实时追踪心率、呼吸、睡眠质量等数据。除此之外,AI算法结合大模型分析长期健康数据,实现糖尿病、心血管疾病等慢性病的早期预警。

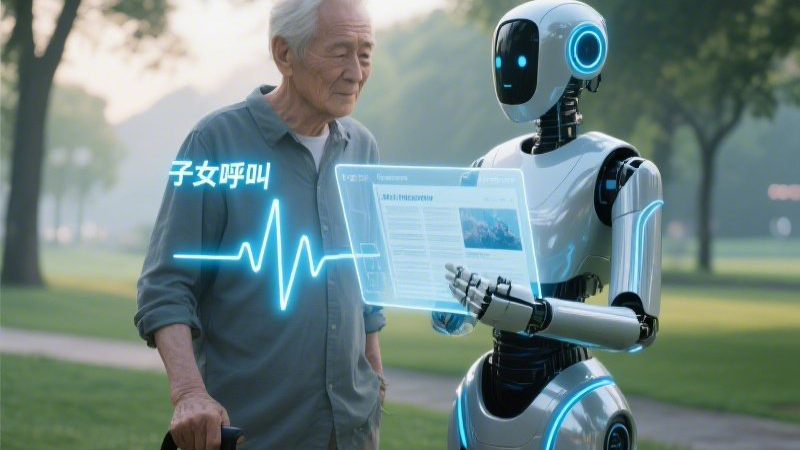

2、生活辅助与安全防护

AI机器人能辅助失能老人完成日常活动;扫地机器人、送餐机器人等工具型设备则可减轻老年人家务负担;康养机器人可通过多模感知技术帮助老人完成就医、出行等复杂场景操作等等。

3、情感陪伴与社交支持

搭载情感计算技术的AI机器人不仅可识别情绪并提供心理疏导,还能与老人对话、分享新闻,缓解孤独感;智能终端可以让老人与子女视频通话、共享健康数据。

二、AI+养老的典型应用场景

1、居家养老:目前有90%的老人会选择居家养老,人工智能技术能够通过智能家居和社区服务进行联动,帮助老人解决买菜、就医等难题。

2、社区养老:“AI社区”整合了医疗、健身、物流等资源,帮助老人构建舒适的生活圈。

3、机构养老:智能床垫的应用可以实时监测卧床老人的体征,护理机器人可以辅助护理人员给老人喂饭、清洁等工作,降低护工负担。

三、技术挑战与未来趋势

成本问题:高端护理机器人售价数万元,普及需降低成本。

隐私与安全:健康数据泄露风险需通过技术加密和法规约束。

标准化不足:养老领域数据孤岛问题需建立共享平台。

四、AI养老的未来展望

随着 “银发经济” 持续升温,AI养老将向 “精准化”“生态化” 方向发展。一方面,AI算法将更精准识别个体需求,例如通过深度学习分析老年人语言习惯判断心理状态,提前介入抑郁等心理问题;另一方面,AI技术将与社区养老、医养结合等模式深度融合,形成 “设备 + 平台 + 服务” 的完整生态。未来,AI养老将从“辅助工具”升级为“生活伙伴”,助力老年人享受更安全、舒适的晚年生活。

随着AI技术的持续迭代,其与人居环境的融合正悄然改变着人类对“家”的定义。从基础的环境感知到复杂的行为预判,人工智能正以润物细无声的方式,重新构建居住空间的底层逻辑,让居住体验从“被动适应”迈向“主动服务”的全新时代。

一、人工智能重塑人居环境的技术基底

AI对人居领域的赋能,本质上是通过多技术融合实现居住空间的“感知-决策-执行”闭环。依托计算机视觉、语音识别、传感器网络等技术,智能设备可实时采集环境数据(如光照强度、空气质量、人员活动轨迹等),再通过机器学习算法对数据进行深度分析,最终驱动智能硬件完成精准响应。

二、人工智能的应用正渗透至各个维度

智能安防系统通过视频分析技术实现入侵预警、火灾识别等功能,构建起家庭安全的第一道防线;环境调控系统借助物联网传感器实时监测室内温湿度、PM2.5 浓度等指标,并联动空调、新风系统自动调节,营造恒湿恒温的健康微环境等。这些技术的应用,让居住空间不再是静态的物理容器,而是具备感知能力的 “智慧生命体”。

三、未来的人居环境将呈现怎样的形态?

一方面,AI可通过分析用户的生活习惯、健康数据、审美偏好等多维信息,为每个家庭定制专属的居住方案——小到家具摆放位置、灯光色温调节,大到空间功能分区、能源配置策略,都将实现“千人千面”的个性化适配。另一方面,智能系统将从“被动响应需求”转向“主动预判需求”,例如通过分析用户的作息规律,提前预热浴室水温、准备早餐食材;基于健康监测数据,自动调整室内空气质量并推荐个性化健身方案。

四、技术伦理与人文关怀的平衡之道

在人工智能深度介入人居领域的过程中,技术伦理问题不容忽视。数据隐私保护、算法透明度、设备可靠性等议题,需要通过技术创新与制度建设双重路径加以解决。未来的智能住宅应在技术理性与人文温度之间找到平衡点,让科技以更隐形、更柔性的方式服务于人的生活本质。

五、可持续发展视角下的智能人居路径

通过智能能源管理系统,可优化家庭能源消耗结构,推动光伏、储能等可再生能源的高效利用;基于大数据的城市居住空间规划,能提升土地资源利用率,减少建筑能耗与碳排放;而智能垃圾分类、水资源循环利用等技术的普及,将培育居民的绿色生活习惯,构建低碳化的居住生态。这种技术赋能下的可持续居住模式,正成为全球城市发展的共同追求。

人工智能对人居领域的赋能,本质上是一场关于“居住本质”的重新思考。当技术的理性光芒与人文的温暖关怀相互交织,未来的居住空间将不再是冰冷的科技堆砌,而是承载生活理想的智慧港湾。随着技术的持续进步与社会共识的不断凝聚,一个更安全、更舒适、更可持续的智能人居时代正在加速到来。

农生文在调研人工智能产业发展情况时强调

大力推进人工智能全域全时全场景应用

加快构筑面向东盟的人工智能合作新高地

4月16日,自治区党委常委、市委书记农生文调研我市人工智能产业发展情况,强调要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和关于广西工作论述的重要要求,认真贯彻落实自治区党委部署要求,深入实施“人工智能+”行动,积极谋划人工智能产业发展的策略、整合和场景,加大技术创新和产业培育力度,加快构筑面向东盟的人工智能合作新高地,为发展新质生产力、推动首府高质量发展注入强劲动能。

广西机械工业研究院有限责任公司是国家级专精特新“小巨人”企业,具有较强的工业机器人研发制造能力。农生文实地观看机器人产品展示,详细了解工业机器人研发和应用情况,勉励企业紧盯人工智能前沿领域,发挥好人才、科研和技术成果优势,强化关键核心技术攻关,加快技术更新迭代,不断丰富拓展新应用场景,持续提升企业核心竞争力。

捷佳润科技集团股份有限公司主动融合各大AI模型、运用互联网与物联网技术,为农户提供数字农业与智能水肥一体化等解决方案。农生文深入了解农业智慧化管理、人工智能赋能农业发展等情况,希望企业继续坚持特色化、差异化、专业化发展方向,深化拓展人工智能在农业领域的更多应用场景,积极开拓东盟等海外市场,在智慧农业领域不断抢占先机、赢得主动。

农生文还先后来到广西南宁聚象数字科技有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司,了解人工智能赋能人居领域、推动传统产业数字化转型等情况。他指出,企业要抢抓人工智能发展机遇,充分发挥数字技术优势,加强垂类大模型研发攻关与应用,创新人工智能产品和服务,更好赋能千行百业。

调研中,农生文强调,人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,也是首府培育发展新质生产力的重要赛道。要持续夯实底座,加快推进中国—东盟人工智能创新合作中心相关基础设施建设,有力有序布局算力集群,加强各类数据归集共享,为人工智能产业发展提供有力支撑。要坚持做强产业,围绕产业链关键环节和重点领域,加大招商引资、招才引智力度,抓紧梳理引进一批成熟的本土行业模型、应用场景落户中国—东盟人工智能创新合作中心,吸引国内外头部企业、优质资源加速集聚,孵化更多具有核心竞争力的科技领军企业、链主企业、专精特新“小巨人”企业、独角兽企业,加快打造人工智能产业集群。要丰富应用场景,持续推进人工智能在生产制造、医疗养老、文化教育、政务服务、智慧城市等领域深度应用和示范推广,积极推动有能力和出海意愿的中国企业以南宁为渠道走进东盟,共同拓展面向东盟的农业、医疗、教育、旅游、金融、社会治理等领域人工智能垂直应用场景,有力助推高质量发展、高水平开放。要营造一流生态,进一步加强顶层设计,优化产业发展规划,加大政策支持力度,创新人才培养模式,完善“政产学研金服用”融合互动机制,推动项目、平台、资金、人才等优质资源向人工智能领域集聚,加快打造有利于人工智能蓬勃发展的良好生态。

丁伟、李光劭参加。

来源:南宁发布